<편집자의 말>

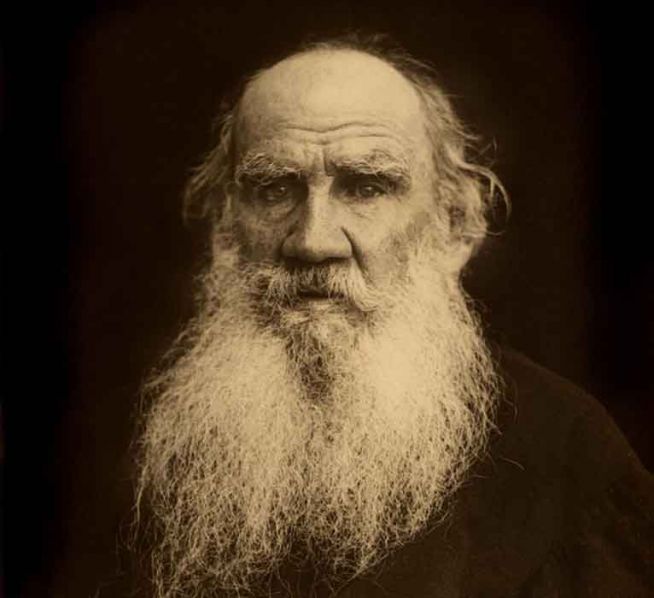

인류 역사상 가장 위대한 작가 중 한 명으로 꼽히는 레오 톨스토이(1828년~ 1910년)는 러시아의 대문호이며, 종교가이자 사상가입니다. <전쟁과 평화>, <안나 카레니나>, <부활> 등 불후의 명작으로 우리에게 매우 친숙한 작가이기도 하지요.

한편, 톨스토이는 교훈적인 작품을 통해 그의 사상을 많은 사람들에게 설득시키고자 하였습니다. 그런 뜻에서 <사람은 무엇으로 사는가>, <바보 이반>, <세 그루의 사과나무>, <사랑이 있는 곳에 신이 있다> 등 많은 단편을 썼습니다. 이 작품들은 그의 인도주의적 사상과 박애주의, 그리고 날카로운 현실 비판적 시각을 다각적으로 다루고 있습니다.

오늘 함께 읽을 <사람에겐 얼마만큼의 땅이 필요한가>도 그런 작품 중의 하나입니다. 한없는 욕심의 구렁텅이에 빠져 허우적대는 물질만능과 인간성 상실의 시대를 살아가는 우리에게 진정한 삶의 가치가 무엇인지를 일깨워 주는 작품입니다.

이 글의 원문은 모두 9장으로 구성된 16쪽 가량의 분량인데, 여기 소개하는 글은 줄거리의 주요 부분, 특히 결론 부분을 간추린 것입니다.

< 사람에겐 얼마만큼의 땅이 필요한가?>

레이 톨스토이

러시아에 바흠이라는 한 농부가 있었다. 바흠은 평범하지만 별 욕심 없이 행복하게 살던 한 소작농이었다.

어느 날 바흠은 우연한 기회에 땅을 조금 얻게 되었다. 그런데 땅을 얻은 이후에는 이상하게도 욕심이 자꾸 생겨 땅을 계속 넓혀가야만 성이 차곤 했다.

그러던 어느 날 바흠은 바시키르 지방에서 땅을 싸게 판다는 말을 듣고 그 곳에 가게 되었다. 이 지방은 땅을 파는 방식이 대단히 독특했다.

바시키르 촌장이 바흠에게 말했다.

“좋습니다. 어디든 당신이 원하시는 땅을 가지십시오. 여긴 땅이 얼마든지 있으니까요.”

“친절하게 말씀해 주셔서 감사합니다. 여긴 정말 땅이 넓군요. 하지만 제게 필요한 건 그저 얼마간의 땅입니다. 땅값은 어떻게 되나요?”

바흠이 물었다.

“가격은 일정합니다. 하루당 1,000루블이지요.”

바흠은 그 말뜻을 이해할 수 없었다.

“하루당이라면?”

촌장이 말했다.

“우리는 언제나 하루치로 계산해서 땅을 팔지요. 하루 동안에 당신이 돌아보는 곳 전부가 당신의 땅이라는 뜻입니다. 그 하루당 가격이 1,000루블이지요.”

바흠은 깜짝 놀라서 말했다.

“하루종일 돌아본다면 상당히 넓은 땅이 될 텐데요.”

그 말을 듣고 촌장은 웃으면서 대꾸했다.

“어쨌든 그 전부가 당신의 땅이 되는 것입니다. 다만 한 가지 조건이 따르지요. 해 지기 전까지 출발한 장소로 되돌아오지 못하면 당신은 땅도 갖지 못하고 돈을 되돌려 받을 수도 없다는 것입니다.”

“제가 돌아본 땅을 어떻게 표시하지요?”

바흠이 물었다.

“당신이 마음에 들어하는 곳에 우리가 같이 가서 서 있을 겁니다. 당신은 거기서 한 바퀴 돌아오면 됩니다. 갈 때 괭이 하나를 가지고 가서 적당한 곳에 표시를 해두십시오. 구부러지는 지점에 구멍을 파고 잔디나 한 덩이씩 던져두면 충분합니다. 어떤 식으로 돌아오든 그건 당신의 자윱니다. 다만 해 지기 전까지는 반드시 돌아와야 한다는 걸 잊지 마십시오. 그렇게 해서 원 안에 들어간 땅은 모두 당신의 소유가 되는 것입니다.”

바흠은 뛸 듯이 기뻤다.

바흠은 자리에 누웠으나 땅에 관한 생각 때문에 좀처럼 잠을 이룰 수가 없었다.

‘할 수 있는 한 멀리 돌아와야지. 하루에 50베르스타는 충분히 걸을 수 있으니까. 둘레가 40베르스타라면 굉장한 땅 아닌가?’

어느새 날이 밝아오고 있었다.

“출발할 시간이군. 사람들을 깨워야겠어.

바흠은 자리에서 일어나, 자고 있는 일꾼을 깨워 출발 준비를 하라고 이른 후 자신은 바시키르 인들을 깨우러 갔다.

“일어나세요. 땅을 정하러 나갈 시간이 됐습니다. 서두릅시다. 출발할 시간이 됐습니다.”

바시키르 인들은 말이나 마차를 타고 출발했다. 바흠은 괭이를 준비해가지고 자기가 데리고 온 일꾼과 함께 자신의 마차를 타고 떠났다. 초원으로 나가자 날이 밝았다. 일행은 작은 언덕에 도착했다.

촌장이 바흠에게 다가와 손으로 초원을 가리켜 보이면서 말했다.

“지금 보시는 모든 땅이 우리의 소유입니다. 그러니 마음대로 좋은 곳을 고르십시오.”

바흠의 두 눈은 활활 타올랐다. 눈앞에 펼쳐진 땅은 온통 무성한 풀로 덮여 있었고 손바닥처럼 평평하며 거무스름했다. 움푹한 곳에는 키가 큰 풀들이 빽빽이 우거져 있었다.

촌장이 여우털 모자를 벗어 땅바닥에 내려놓으며 말했다.

“여기가 출발점입니다. 이곳에서 출발해서 이곳으로 돌아오십시오. 당신이 돌아온 곳은 모두 당신의 땅이 되는 것입니다.”

바흠은 돈을 꺼내 그 모자에 넣었다. 그리고 웃옷을 벗고 조끼 바람에 가죽띠로 단단하게 배를 졸라매었다. 빵이 든 작은 주머니는 목에 걸고 물병은 허리띠에 묶고 신발끈을 단단하게 조인 다음 일꾼에게서 괭이를 받아드는 것으로 출발 준비는 끝났다.

그는 어느 쪽으로 가는 게 좋을지 곰곰이 생각했다. 어느 쪽이나 다 좋은 땅이었으므로 어디로 가든 마찬가지였다. 그는 동쪽을 향해 가볍게 제자리걸음을 하면서 해가 떠오르기를 기다렸다.

‘절대로 시간을 낭비해선 안 돼.’

이윽고 지평선 위로 해가 떠오르자 바흠은 괭이를 둘러메고 초원을 향해 걷기 시작했다. 빠르지도 느리지도 않은 속도로 걸었다. 1베르스타쯤 가서 걸음을 멈추고 괭이로 작은 구덩이를 판 다음 그 안에 잔디를 넣어 금방 알아 볼 수 있도록 표시를 했다.

그는 다시 앞으로 나아갔다. 발걸음은 점점 더 빨라졌다. 가다가 작은 구덩이를 파고 또 가다가 구덩이를 파고 하면서 그는 쉬지 않고 걸었다.

한참 가다가 바흠은 뒤를 돌아보았다. 햇볕 아래 언덕 위에 모여 서있는 사람들의 모습이 보였고, 마차 바퀴가 햇살을 받아 번쩍이는 것도 보였다. 그는 이제 5베르스타쯤 걸었을 것이라고 생각했다.

날이 상당히 더워졌으므로 그는 조끼를 벗어 어깨에 둘러메고 걸음을 재촉했다. 날씨는 점점 더 무더워졌다. 그는 태양을 올려다보았다.

“4분의 1은 걸은 셈이군. 하지만 방향을 돌려 잡기는 아직 좀 이른 감이 드는걸, 장화나 벗고 조금 더 걸어야지.”

그는 장화를 벗어 허리띠에 매달고 계속 걸었다. 신발을 벗으니 걷기가 한결 수월했다. 그는 중얼거렸다.

“이대로 조금 더 가서 왼쪽으로 돌아야지. 여기 땅은 정말 훌륭한데. 이런 땅을 포기하기는 너무 아깝지!”

앞으로 나아갈수록 땅은 점점 더 좋아졌다. 그래서 그는 방향을 바꾸지 못하고 계속해서 걸었다. 한참을 가다가 뒤를 돌아보니, 이제는 언덕이 거의 보이지 않았다. 사람들은 개미만한 검은 점으로 보였다.

“됐어. 이쯤에서 방향을 돌려볼까. 이런, 땀을 너무 많이 흘렸군. 물을 좀 마셔야지.”

바흠은 걸음을 멈추고 구덩이를 파서 잔디를 넣은 다면 물통 뚜껑을 열어 물을 마셨다. 그리고는 왼쪽으로 방향을 꺾어 다시 걷기 시작했다. 걷고 또 걸었다. 풀은 점점 더 무성해지고 날씨는 더욱 무더워졌다. 태양을 올려다보니 그새 점심 때였다.

“좋아. 조금 쉬었다 가자.”

그는 땅바닥에 주저앉았다. 그러나 누울 생각은 없었다.

“누웠다간 그대로 잠들어 버릴지도 모르니까.”

잠시 앉았다가 그는 또다시 걷기 시작했다. 아까보단 걷기가 조금 나아진 것 같았다. 점심을 먹은 덕분에 기력이 어느 정도 회복된 탓이었다. 그러나 날은 점점 더 무더워지고 있었다. 어느덧 해가 기울기 시작했다. 그러나 그는 걸음을 멈추지 않았다.

“한 시간만 더 견디자. 그걸로 평생의 이득을 버는 셈이니까.”

그는 계속해서 같은 방향으로 걸어갔다. 그러다가 마침내 왼쪽으로 돌아야겠다고 생각한 순간, 눈앞에 촉촉한 저지대가 나타났다. 그 땅을 버리기에는 너무 아깝다는 생각이 들어, 그는 앞으로 계속 나아갔다. 이윽고 그 땅의 가장자리에 이르러서야 구멍을 파서 표시를 한 다음 두 번째로 방향을 틀었다.

바흠은 언덕 쪽을 돌아보았다. 저 멀리 언덕 위의 사람들은 거의 보이지 않았다.

“좋아. 이쪽은 충분히 잡았으니 이번엔 좀 짧게 잡아야지.”

그는 세 번째 방향을 향해 걸음을 재촉했다. 해는 벌써 서쪽으로 떨어져가고 있었다. 세 번째 방향을 꺽은 후 겨우 2베르스타밖에 걷지 못한 상태였다. 출발점까지는 아직 15베르스타나 남아 있었다.

“안 되겠어. 서둘러서 돌아가야지. 더 욕심을 부려서는 안 돼. 이만해도 굉장한 땅을 가지게 된 거니까.”

바흠은 급히 구덩이를 파고 곧바로 언덕을 향해 걷기 시작했다.

언덕을 향해 걸어가는 바흠은 지칠 대로 지친 상태였다. 몸은 땀으로 뒤범벅이 되었고, 다리는 상처투성이였으며, 기운이 다 빠져 발을 떼기조차 힘들었다. 잠시 걸음을 멈추고 숨을 돌리고 싶었으나 그럴 수는 없었다. 부지런히 걸어도 해 지기 전에 도착할까 말까였다. 태양은 뉘엿뉘엿 넘어가고 있었다.

“아아, 내가 잘못한 게 아닐까? 너무 욕심을 부린 것이 아닐까? 시간에 대지 못하면 어떡한담?”

그는 혼자 중얼거리며 언덕을 바라보았다. 지는 햇살 아래 언덕이 희미하게 보였다. 갈 길은 아직 멀었는데 해는 벌써 지평선 위에까지 내려와 있었다.

바흠은 더욱 서둘렀다. 금방이라도 쓰러질 것처럼 피곤했지만 걸음을 늦추지 않고 길을 재촉했다. 걷고 또 걸었다. 그러나 언덕까지는 여전히 멀기만 했다. 조끼와 장화와 물통을 벗어 던지고 괭이를 지팡이 삼아 걸었다,

그는 다시 혼잣말을 중얼거렸다.

“아아, 내가 너무 욕심을 부렸어. 욕심 때문에 일을 망친 거야. 해 지기 전에 저곳까지 간다는 건 도저히 불가능해.”

이런 생각을 하자 숨이 더욱 가빠왔다. 그는 달렸다. 땀에 젖은 옷이 몸에 찰싹 달라붙었고, 입안은 바싹바싹 타들어 갔다. 가슴은 대장간의 풀무처럼 부풀어 오르고 심장은 망치질하듯 두근거렸으며 다리는 자신의 것이 아닌 것처럼 흐느적대는 것이 당장이라도 쓰러질 것만 같았다.

“이러다가 죽어 버리기라도 한다면....”

바흠은 두려웠다. 그렇다고 걸음을 멈출 수도 없었다.

“그렇게 달려왔는데 여기서 멈춰 버린다면 다들 나를 바보라고 하겠지.”

그는 달리고 또 달렸다. 이제 목적지까지 얼마 남지 않은 것 같았다. 바시키르 인들이 외치는 소리가 들렸다. 그들의 고함소리를 듣자 심장의 고동은 더욱 격렬해졌다. 바흠은 젖 먹던 힘까지 다하여 계속 달렸다. 바야흐로 해가 넘어갈려는 찰나였다.

이제 출발점은 손을 뻗으면 잡힐 듯이 가깝게 보였다. 사람들이 언덕 위에 서서 그를 향해 손을 흔들고 있는 것이 보였다. 그는 땅바닥에 놓인 여우털 모자와 그 안에 들어있는 돈까지 볼 수 있었다. 두 손으로 배를 움켜잡고 땅바닥에 앉아 있는 촌장의 모습도 눈에 들어왔다.

“많은 땅을 차지했지만 하느님은 내가 그 땅에서 사는 걸 허락해 주시지 않을 모양이야. 아아, 나는 스스로를 파멸시켰어. 도저히, 도저히 저기까지 갈 수 없을 것 같아.”

바흠은 태양을 힐끗 올려다보았다. 해는 이미 땅속으로 들어가 형체가 보이지 않았고 마지막 둥그스름한 부분마저 이내 지평선 너머로 사라지고 말았다. 바흠은 안간힘을 쓰며 양발을 번갈아 내디뎠다. 몸은 이미 앞으로 기울어지고 있었으나 두 다리가 겨우 쓰러지는 것을 막아주고 있었다.

마침내 그는 언덕에 도착했다. 바로 그 순간, 주위가 갑자기 어두워졌다. 그는 해가 완전히 사라졌음을 알았다. 바흠은 신음소리를 냈다.

‘모든 것이 헛일이 되고 말았구나.’

그가 포기하고 멈춰 서려는 순간, 바시키르 인들이 외치는 소리가 들렸다. 그가 서 있는 곳에서 보면 해가 진 것 같지만 언덕 위에는 햇살이 아직 남아 있었던 것이다.

그는 정신을 가다듬어 언덕 위로 달려 올라갔다. 그 작은 언덕 위에는 아직도 작은 빛이 비치고 있었다. 바흠은 모자가 놓여 있는 곳으로 달려갔다. 모자 앞에는 촌장이 배를 움켜잡고 웃으며 앉아 있었다.

“아아!”

그는 더 이상 버티지 못하고 털썩 쓰러지면서 모자를 향해 손을 뻗었다. 촌장이 소리쳤다.

“참으로 훌륭하오! 당신은 정말 좋은 땅을 차지했소.”

바흠의 일꾼이 달려들어 주인을 부축하려 했다. 그러나 바흠의 입에서는 피가 쏟아졌다. 그는 마침내 숨을 거둔 것이었다. 바시키르인들은 안됐다는 듯 혀를 끌끌 찼다.

일꾼이 괭이를 들어 바흠을 위해 구덩이를 팠다. 그 구덩이의 길이는 바흠의 머리끝에서 발끝까지의 키와 같은 약 2미터에 불과했다.

바흠은 거기에 묻혔다. <*>

자료 정리: 장소현 (시인, 극작가)

젊은 세대들의 일본 뛰어넘기

젊은 세대들의 일본 뛰어넘기